大 野 城

|

||

| 別 名 | : | ー |

| 所在地 | : | 福岡県大野城市 |

| 築城年月 | : | 天智4年(665年) |

| 築城者 | : | 天智天皇 |

| 主要城主 | : | ー |

| 城郭様式 | : | 朝鮮式山城 |

| 遺 構 | : | 土塁・門跡・石垣 |

| 大野城は新羅・唐に攻撃された百済を支援するため多くを送ったが白村江の戦い(663年)で敗れた日本が大宰府を守るために博多湾と筑後側に水城を築き大宰府の南の基山に基肄城を築き北方にはこの大野城を築いた

頂上域全体を土塁で囲みその中に約70棟の建物があった 土塁延長は約8kmありその途中4ヶ所に城門があった

|

|

| |

| 大宰府口城門跡です。大野城の4ヶ所の城門のうちのひとつで規模が最も大きく大野城の正門といわれている | 大宰府口城門横にある水ノ手石塁です |

|

| |

| 焼米ヶ原です。尾花礎石群周辺から炭化した米が見つかりこの場所は焼米ヶ原と呼ばれている | 焼米ヶ原付近の土塁です |

|

| |

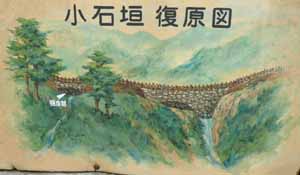

| 小石垣です。城の東北部にある二重土塁の内側の石塁です | 小石垣想像図です |

|

| |

| 四王寺礎石群です | 主城原礎石群です |

|

| |

| 百間石垣です。長さ180m、平均高さ4mで川底部では石塁幅9mあり川の中から3個の礎石が発見されており城門があったといわれている。城内最大規模の石塁です | けいさしの井戸です |

|

| |

| 水城口門跡です。長さ180m、平均高さ4mで川底部では石塁幅9mあり川の中から3個の礎石が発見されており城門があったといわれている。城内最大規模の石塁です | 大石垣です |

|

| |

| 増長天地区建物礎石です。大宰府口城門に近い内部土塁のすぐ内側にあり4棟の高床建物が一列に並んでいた | 増長天地区鏡ヶ池です。大野城の井戸跡ではないかといわれている |

|

| |

| 増長天地区土塁です | 長い 長い 土塁です |

|

| |

| 馬責の土塁です | 案内図です |