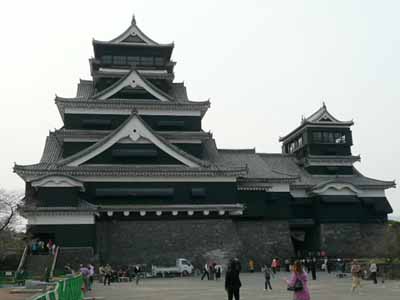

熊 本 城

|

||

| 別 名 | : | 銀杏城 |

| 所在地 | : | 熊本県熊本市本丸町 |

| 築城年月 | : | 慶長6年(1601年) |

| 築城者 | : | 加藤清正 |

| 主要城主 | : | 加藤氏・細川氏 |

| 城郭様式 | : | 平山城 |

| 遺 構 | : | 天守閣・櫓・石垣・門 |

| 熊本城は加藤清正が7年の月日をかけて築いた日本三名城のひとつです

本丸には大・小・宇土の三つの天守があり、49基の櫓、18の櫓門、29の城門があった 寛永9年(1632年)加藤清正の子忠広の時三代将軍家光が忌避した弟の忠長と親しいという些細な理由で改易となった 代わって細川忠利が小倉から入封し明治まで続いた 明治4年西南戦争では西郷軍の猛攻を受けたがこの熊本城は落城しなかった

|

|

| |

| 備前堀です。前国主佐々成政の一門佐々備前がこの近くに住み屋敷を備前屋敷と称したところからこの堀 もそう呼ばれた | 宇土櫓と古外様多聞櫓です。唯一残る多層櫓で外観は3層、内部は5階で地下も備えている。小西行長の宇土城を移築したといわれている |

|

| |

| 二階櫓です | 頬当御門です |

|

| |

| 横手五郎の首掛石です。五郎の父親は天草の乱のとき加藤清正に一騎打ちを望み戦死したため清正を仇と狙い築城人夫として働いていたが素性がばれ井戸堀をしているときに生き埋めにされた | 地図石です。数寄屋丸入口の箱型の石組で切石の組み合わせで構成されたおりその形は日本地図、城内の平面図、熊本城下町などの諸説がある |

|

| |

| 天守閣です | 本丸にある井戸です |

|

| |

| 数奇屋丸二階御広間です。西に5階櫓、東に地蔵櫓門を配し梁間7間、桁行18間の建物で南面の壁には銃眼や石落しもある | 西櫓門です。南坂より飯田丸に入る城門で本来の形は不開門と同じ櫓門形式であった |

|

| |

| 数寄屋丸西三階櫓跡です | 飯田丸五階櫓です。加藤清正の重臣、飯田覚兵衛が預かっていた曲輪にあることからこの名がついた |

|

| |

| 二様の石垣です。隅部の反り(勾配)や積み方が著しく異なっている姿が同時に観れることから「ニ様の石垣」と言われる。右が築城当初の加藤時代のもので左が細川時代になって増築されたもので勾配が急になっている | 田子櫓・七間櫓・十四間櫓です。その他にも四間櫓・源之進櫓が隣接されている |

|

| |

| 月見櫓です | 本丸東三階櫓です |

|

| |

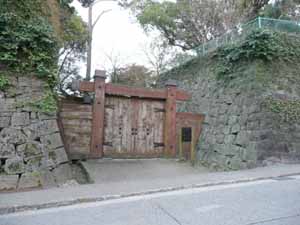

| 不開門です。死人や不浄物の搬出時にだけ用いられた | 東十八間櫓です。五間櫓・北十八間櫓が隣接されている |

|

| |

| 平御櫓です | 元札櫓門跡です |

|

| |

| 馬具櫓です | 長塀です |

|

| |

| 瀬戸口門です | 棒俺坂付近空堀です |

|

| |

| 櫨方三階櫓跡です | 北大手門跡です |

|

| |

| 埋門です | 百間石垣です。北側の重要な守りとして築かれた石垣で加藤家重臣飯田覚兵衛が築いたと言われている |

|

| |

| 二の丸門跡です | 戌亥櫓と堀です |

|

| |

| 西大手門と南大手門です | 元太鼓櫓です |

|

| |

| 未申櫓です | 清正像です |