出 島

|

||

| 別 名 | : | 出島和蘭商館跡 |

| 所在地 | : | 長崎県長崎市出島6番1号 |

| 築城年月 | : | 寛永13年(1636年) |

| 築城者 | : | 江戸幕府 |

| 主要城主 | : | ポルトガル人・オランダ人 |

| 城郭様式 | : | 館 |

| 遺 構 | : | 復元建物・復元門 |

| 出島はキリスト教の布教を防ぐ目的で市内に雑居していたポルトガル人を一箇所に集め住まわせるために幕府の命令によって造られた扇形をした人工の島です

寛永16年(1639年)鎖国令によってポルトガル船の来航が禁止され一時出島は無人の島となった 寛永18年(1641年)平戸のオランダ商館が出島に移転され、安政6年(1859年)まで続いた

|

|

| |

| 水門です。出島の西端に位置する門で輸出入の貨物は必ずこの門を通過した。貿易時以外は固く閉ざされていた | カピタン部屋です。商館長の部屋の事で非常に大きな建築物だった |

|

| |

| 料理部屋です。商館員たちは1日2回カピタン部屋で食事をしていた | へトル部屋です。次席商館長の部屋です |

|

| |

| 一番船船頭部屋です。2階西側に船長のひとりが滞在し、東側は商館事務員の住居として使われた | 一番倉です。輸入品である砂糖が収められていた蔵です |

|

| |

| 発掘調査で見つかった一番倉の基礎石です | 三番倉です。砂糖の他個人商売用の脇荷の収納にも使われた |

|

| |

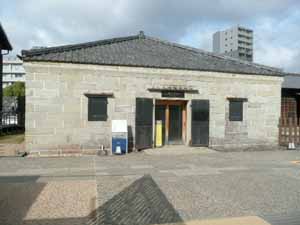

| 拝礼筆者蘭人部屋です。オランダ人の首席事務員が住んでいた | 新石倉です。慶応元年(1865年)に建てられた石造倉庫です |

|

| |

| 表門です。長崎市街から出島に通じる唯一の出入口です | 旧石倉です。安政の開国後建てられた石造倉庫です |

|

| |

| 旧長崎内外クラブです。明治36年(1903年)長崎に在留する外国人と日本人の交流の場として建てられた | ミニ出島です |

|

| |

| 旧出島神学校です。明治11年(1878年)に建てられた我が国最古のキリスト教の神学校です | オランダ石門です |

|

| |

| 陶製の門柱です | 出島外周の塀です。高さ9尺(2.7m)練塀がめぐり、この塀は積み石の間にアマカウ土(石灰を混ぜた橙色の粘土)を詰めた長崎独特のものです |

|

| |

| 南側復元護岸石垣です | 出島和蘭商館跡碑です |