首 里 城

|

||

| 別 名 | : | 中山城 |

| 所在地 | : | 沖縄県那覇市首里金城町 |

| 築城年月 | : | 13〜14世紀 |

| 築城者 | : | 中山王察度 |

| 主要城主 | : | 中山氏・尚氏 |

| 城郭様式 | : | 丘城 |

| 遺 構 | : | 正殿・門・石垣 |

| 首里城は那覇市内で最も高い弁ヶ嶽(167.5m)に連なる標高120m〜130mの琉球石灰岩からなる丘陸地に築かれた城です

琉球を統一した尚巴志王(1422年〜1439年)が王都を首里に定めてから明治12年(1879年)に琉球処分(沖縄県設置)までの450年間国王の居城であった

|

|

|

|

| 国王頌徳碑です。琉球王国時代(1543年)に建立された | 上の毛です。首里城と連続する石灰岩台地の東端に位置している |

|

|

|

| 城壁です | 久慶門です。ほこり御門ともいい、歓会門が正門に対しここは通用門でおもに女性が利用した |

|

|

|

| 歓会門です。首里城の城郭内に入る第一の正門で中国皇帝の使者(冊封使)などを歓迎するという意味でこの名がついた | 歓会門古写真です |

|

|

|

| 瑞泉門です。龍樋の水が瑞泉(りっぱな、めでたい泉の意味)と讃えられてことからこの名がついた | 瑞泉門古写真です |

|

|

|

| 龍樋の水です。王宮の飲み水として使用された | 漏刻門です。漏刻とは中国語で水時計という意味で、この門の上の櫓の中に水で時間をはかる水槽が設置されていた |

|

|

|

| 広福門です | 首里森御嶽です |

|

|

|

| 奉神門です。奉神とは「神をうやまう」という意味で別名「君誇御門」ともいう | 右が番所(ばんどころ)、左が南殿(なんでん)です。番所は正殿を訪れる人々の受付や国王への取り次ぎを行っており、南殿は日本的な儀式や薩摩藩の接待所として使用された |

|

|

|

| 北殿(ほくでん)です。王府の中央政庁として使用された | 物見台です |

|

|

|

| 正殿の遺構です | 1階御差床です。中央の一段高い床が正殿で行われる政治や儀式の際に国王が出御する玉座「御差床」です |

|

|

|

| 2階御差床です。国王の玉座として儀式や祝宴が行われたところです | 白銀門です |

|

|

|

| 右掖門です。国王の親族や女官の生活の場であった正殿裏側のエリア(御内原)へと通じる門です | 寒水川樋川です |

|

|

|

| 木曳門です | 西のアザナ物見台です |

|

|

|

| 城址碑です | 守礼門です。中山門に続く首里城第二の坊門で琉球王国時代の尚清王代に創建された |

|

|

|

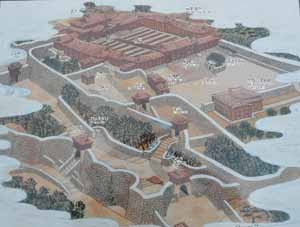

| 鳥瞰図です | 金城町石畳道です |

|

|

|

| 旧日本軍司令部壕跡です | 円覚寺跡です。第二尚氏王統の菩提寺です |