名 護 屋 城

|

||

| 別 名 | : | ー |

| 所在地 | : | 佐賀県唐津市名護屋 |

| 築城年月 | : | 文禄元年(1592年) |

| 築城者 | : | 豊臣秀吉 |

| 主要城主 | : | 豊臣氏 |

| 城郭様式 | : | 平山城 |

| 遺 構 | : | 門跡・石垣・天守台・郭 |

| 名護屋城は朝鮮出兵の出撃基地とするため九州の諸大名が動員されて築かれた城です

城の周辺には約130の陣が築かれ、この地に巨大都市が現れた

|

|

|

|

| 本丸大手です。三の丸と本丸を結ぶ通路で城門の礎石、L型に曲がった石段、石段の上にあがる広い石段などが見つかった | 本丸です |

|

|

|

| 本丸南西隅石垣です | 本丸南西隅櫓礎石です。この礎石はは脚の際に盛土で埋められ覆い隠されていた。右の2個は多聞櫓の礎石、左の2個は南西隅櫓の礎石です。それぞれ間隔が違うのは建物の大きさが違うためです |

|

|

|

| 本丸多聞櫓跡です | 本丸石垣です |

|

|

|

| 本丸旧石垣です。築城後に何らかの理由で大規模な改造が行われ、この石垣は本丸の南側、西側への拡張に伴い完全に埋められた築城当時の石垣です | 本丸新石垣櫓台です。本丸拡張に伴い新たに造られた櫓台跡です。並んだ土台石の上に材木を横に置きさらにその横木に柱を立てて建物を組み立てていた |

|

|

|

| 天守台です。5層7層の天守閣があり、その高さは石垣から25m〜30mと推測されている | 天守台です |

|

|

|

| 二の丸です。発掘調査では後の時代に削られおり遺構は残っていない | 二の丸長屋建物跡です。3棟ありその内2棟は幅5m、長さ20mの長屋状の建物であった |

|

|

|

| 二の丸合坂(あいさか)です。合坂とは相対する石段で兵の移動を容易にした | 船手口です |

|

|

|

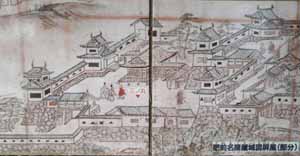

| 三の丸碑です。三の丸は本丸より一段低い所に位置し東西68m、南北124mの曲輪である | 三の丸絵図です |

|

|

|

| 三の丸井戸です。合坂とは相対する石段で兵の移動を容易にした | 三の丸南東隅櫓旧石段です |

|

|

|

| 三の丸南東隅櫓新石段です | 三の丸櫓台跡です |

|

|

|

| 馬乗り馬場です | 三の丸石垣です |

|

|

|

| 馬場櫓台です。なぜか馬場の通路途中に設けられている | 馬場です |

|

|

|

| 遊撃丸です。文禄2年(1593年)に明国の講和使節が滞在しもてなしを受けた曲輪といわれている | 遊撃丸の石垣です |

|

|

|

| 弾正丸石垣です | 水手曲輪の井戸です。本丸の北側に位置する方形の曲輪で本丸等の雨水をこの曲輪に集めて貯めたといわれている |

|

|

|

| 搦手口です。5つある虎口のひとつです | 東出丸です。東方に張り出した長方形の曲輪で千人桝とも呼ばれている。大手口・三の丸警固のための侍詰所があった |

|

|

|

| 大手口櫓台です | 大手口前井戸です |

|

|

|

| 旗竿石です | 北の門跡です |

|

|

|

| 太閤井戸です。台所丸の北西に位置しています | 台所丸前の空堀 |