吉 野 ヶ 里

|

||

| 別 名 | : | ー |

| 所在地 | : | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 |

| 築城年月 | : | 弥生時代 |

| 築城者 | : | ー |

| 主要城主 | : | ー |

| 城郭様式 | : | 環濠集落 |

| 遺 構 | : | 復元物見台・復元櫓・復元堀 |

吉野ヶ里は約700年続く弥生時代(紀元前5世紀〜紀元3世紀)における日本最大規模の環濠集落です

|

| 南 内 郭 (みなみないかく)

|

|

| |

| 水堀と逆茂木です | 南内郭入口です。南の正門、北の脇門があり、正門の両脇には物見櫓があった |

|

| |

| 南内郭の物見櫓と家です。物見櫓の上には四方に楯が置かれ兵士が周囲を見張っていた | 南内郭の王の家です。 |

| 北 内 郭 (きたないかく)

|

|

| |

| 北内郭入口です。まっすぐ入ってこれないように鍵型に折れ曲がった構造をしています | 北内郭の物見櫓と主祭殿です。クニ全体の重要な事柄を決める会議を行ったり祖先の霊への祈りやまつりを行ったりした中心的な建物です |

|

| |

| 北内郭の高床住宅です。神聖な区域の中にあり高床倉庫とは違ってほぼ正方形に近い形をしていることから吉野ヶ里の最高司祭者の住まいだったといわれている | 北内郭の東祭殿です。北内郭の中心線である夏至の日と冬至の日の入りを結ぶ線上にあることから季節ごとのまつりの儀式が行われた施設といわれている |

|

| |

| 北内郭の斎堂です。主祭殿と東祭殿との間に位置することからまつりの時に身を清めたりまつりの儀式に使う道具などが置かれた施設といわれている | 北内郭の竪穴住宅です。北内郭で唯一の竪穴住宅で、これは最高司祭者の最も身近に仕えその世話の当たる従者の住居であったといわれている |

| 北 墳 丘 墓 (きたふんきゅうぼ)

|

|

| |

| 北墳丘墓の甕棺墓列です。甕棺は素焼きの土器に亡くなった人の手足を折り曲げて入れ土の中に埋める埋葬方法です | 北墳丘墓の祠堂です。歴代の王の祖霊へのお供えを捧げお祈りをする建物です |

|

| |

| 北墳丘墓です。右柱が祖霊の宿る柱。北墳丘墓を守る祖先の霊が宿る柱と考えられています。中央が墓道。北墳丘墓にお参りするための専用の道。奥が北墳丘墓で吉野ヶ里集落の歴代の王の墓 | 北墳丘墓内部です |

| 中 の ム ラ (なかのむら)

|

|

| |

| 中のムラの稲穂の倉です。その年に初めて収穫し秋の祭りで特別にお供えする稲穂を収める倉です | 中のムラの織物の倉です。祭りや儀式で使われる織物や衣類を収める倉です |

| 倉 と 市

|

|

| |

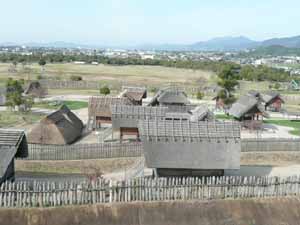

| 倉と市の遠景です | 倉と市の市楼です |

|

| |

| 倉と市の市長の住居です | 倉と市の稲穂の倉です。「国」の各地から税として納められた稲穂を収めてます |

| 南 の ム ラ

|

|

| |

| 南のムラの遠景です | 南のムラの祭壇です。重要な祭りの場で吉野ケ里の人達が信じている天や地、水などの神霊への祭りが行われていた |