岡 山 城

|

||

| 別 名 | : | 烏城・金烏城・石山城 |

| 所在地 | : | 岡山県岡山市丸の内 |

| 築城年月 | : | 天文元年(1532年) |

| 築城者 | : | 金光備前 |

| 主要城主 | : | 宇喜多氏 |

| 城郭様式 | : | 山城 |

| 遺 構 | : | 天守閣、月見櫓、堀 |

| 岡山城は宇喜多秀家が石山城にいた金光宗高を滅ぼし城郭を拡張した

その子秀家は豊臣秀吉の殊遇を受け57万石の大名となり、秀吉の意見に従い石山の東に本丸を移し3層6階の天守閣を造った 関が原の戦い後宇喜多秀家は八丈島へ流され、その後は小早川秀秋が移ってきたが急死し後継者がいなかったため小早川家は断絶し、以後池田氏が入り明治維新となった 岡山城はその外部の壁を黒く塗った板で張ってあるので烏にたとえられ烏城と呼ばれている。秀家の時には屋根瓦に金箔を押して金色であったので金烏城とも呼ばれた

|

|

|

|

| 大手口門跡(内下馬門跡)です。入口の高麗門と西奥の櫓門からなっていた | 鉄門跡です。下の段の南面から表書院に通じる櫓門で木部全体を鉄板で覆った門であった |

|

|

|

| 大納戸櫓台です。本丸内で一番大きな3階建ての櫓があった。小早川秀秋が沼城の中心櫓をここに移築した | 不明門です。表書院の南端から本殿へ上る石段の入口に設けた渡櫓門で普段は閉じられており平素の出入は北端の渡り廊下を使用していた |

|

|

|

| 天守閣の礎石です | 埋門です |

|

|

|

| 天守閣です | 天守閣古写真です |

|

|

|

| 天守閣遠景です | 月見櫓です。岡山城保丸を構成する一二三の段の2段目に当たる中の段の北西角を固める隅櫓であった |

|

|

|

| 石室です。氷室とも火薬庫ともいわれている | 流し台跡です |

|

|

|

| 土塀と控塀です。堀に対して直角に控塀が並んでいます | 石狭間です。石垣の天端石に銃眼の石狭間があります |

|

|

|

| 六十一雁木上門です。本段から川手に通じる石段道の上にある門で段が61段あったからこう呼ばれた | 六十一雁木門と横の石塁です。石塁の先の上端から本段石垣に中位に櫓門が架けられていた |

|

|

|

| 本段南東の高石垣です。宇喜多秀家が慶長2年(1597年)までに築いた石垣で関が原の戦い以前の石垣としては全国屈指の高さである | 太鼓櫓跡です |

|

|

|

| 伊部櫓跡です | 数奇方櫓跡です |

|

|

|

| 西の丸西側の石垣と中央奥に見えるのが西手櫓です | 西の丸石垣です |

|

|

|

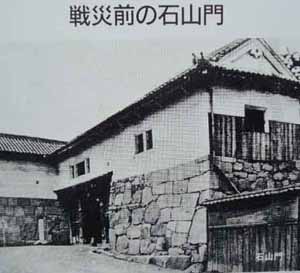

| 昨事方長屋石垣です | 石山門跡です。廃城となった富山城(矢坂山)の大手門を移築したもので西の丸の石垣と南側に方形の石垣の上に渡り櫓を構えた櫓門であった |

|

|

|

| 石山門旧写真です | 池田光政隠居所跡です |

|

|

|

| 直家時代の本丸跡です | 直家時代の本丸石垣です |

|

|

|

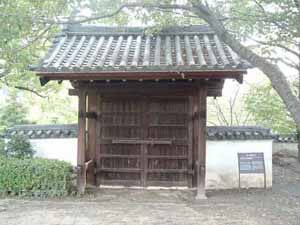

| 長屋門です | 対面所跡です。藩主が家臣などを引見した所です |

|

|

|

| 外下馬門跡です | 内堀です |