松 江 城

|

||

| 別 名 | : | 千鳥城 |

| 所在地 | : | 島根県松江市殿町城山 |

| 築城年月 | : | 慶長16年(1611年) |

| 築城者 | : | 堀尾吉春 |

| 主要城主 | : | 堀尾氏・松平氏 |

| 城郭様式 | : | 平山城 |

| 遺 構 | : | 天守閣・櫓・堀・石垣 |

| 松江城は標高28mの亀田山に築かれた城です

天守閣は5層6階で高さ30mの望楼搭載型、桃山初期の城郭の特徴が残されたおり、黒塗り下見板張りの外壁に簡素な美しさが漂う 関が原の戦いの戦功で出雲、隠岐23万石に封ぜられた堀尾吉春は始め月山富田城に入ったが、山が急峻であったため、この地に城を築いた 堀尾氏3代、京極氏1代後徳川家康の孫松平直政が城主となり以後松平10代234年間続いた 現存天守の内構築年代は6番目に古く、高さは3番目で入口に付櫓がある

|

大 手・二 の 丸 下 の 段

|

| |

| 大手木戸門跡です | 井戸です |

|

| |

| 大手門跡です。長さ14.5m、幅6.4mでしゃちほこを付けた門であった | 脇虎口門跡です。櫓門型式の造りで2階に縦格子の狭間があった |

|

| |

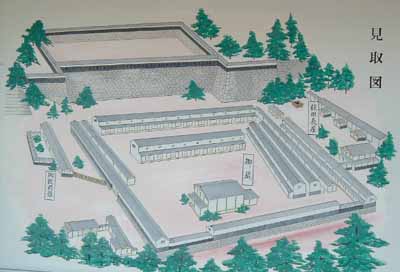

| 二の丸下ノ段と天守閣です。東西100m、南北20mで江戸時代には多数の米蔵があった | 二の丸下ノ段の絵図です |

|

| |

| 中曲輪の石垣です | 中曲輪の馬洗池です |

|

| |

| 中曲輪のぎりぎり井戸跡です。築城時井戸南側に築いた大きな石垣が突然崩れ、掘って調べると頭骨と槍があり祈祷して完成させたがこの時掘った所が頭の頂部(つむじ、ぎりぎり)に似た井戸となったためこの名が付いた | 水の手門跡です |

二 の 丸

|

本丸南側の位置し南北142m、東西122mの曲輪で御廣間、御書院、御臺所、御式臺などの御殿が並んでいた

周囲には太鼓櫓、南櫓、中櫓をはじめ5つの櫓があった |

|

| |

| 三の門跡です | 二の丸上の段です |

|

| |

| 太鼓櫓です | 中櫓です。幕末には御具足蔵と呼ばれた |

|

| |

| 南櫓です。幕末には御召蔵と呼ばれた | 右太鼓櫓、中央中櫓、左南櫓です |

|

| |

| 南虎口(冠木門)です | 興雲閣です。山陰に天皇を迎えようと宿所とするため建設された。県有形文化財となっている |

|

| |

| 西ノ門跡です | ニノ門跡です |

本 丸

|

東西54m、南北123mで長方形で、周囲は多聞櫓で結ばれていた

鬼門である東北部分は多聞櫓ではなく塀とし、鬼門除けの窪みを内側に設けている |

|

| |

| 本丸一の門と南多聞櫓です | 坤櫓跡です |

|

| |

| 鉄砲櫓跡です | 乾櫓跡です |

|

| |

| 奥去口ノ門跡と北の門跡です | 弓櫓跡です |

|

| |

| 祈祷櫓跡です | 多聞跡です |

天 守 閣

|

5層六階の望楼型で天守で、二層大入母屋の上に二層を妻側に載せ平側に三層目を置いている

天守南側には附櫓がある |

|

| |

| 天守付櫓入口鉄門です | 井戸です。深さ24mもある |

|

| |

| 天守閣の寄木柱です。普通の柱より力学的に強いそうです | 箱便所です |

曲 輪

|

| |

| 後曲輪の土塁です | 後曲輪の舟着門跡です |

|

||

| 外曲輪にある搦手口門跡です |

周 辺

|

| |

| 普門院です。松平藩主歴代の祈願所の普門院です | 明々庵です。茶人で有名な7代藩主松平不味公が造った |

|

| |

| 塩見縄手と中央が武家屋敷です。縄のようにのびた道路を縄手といい、ここに松平直政の町奉行に塩見小兵衛が居住したためこの名が付いた | 小泉八雲旧居です |