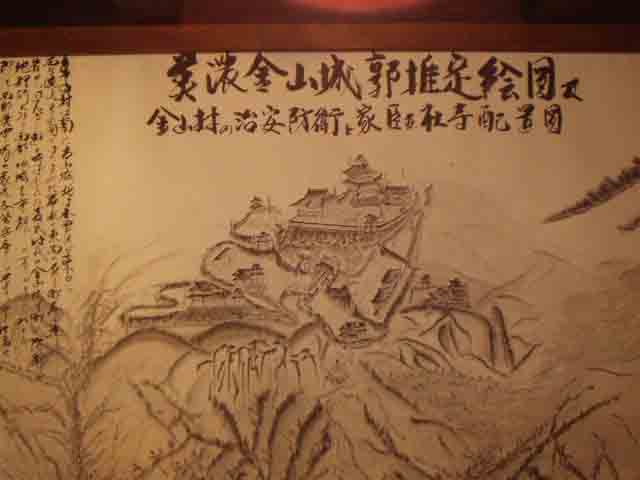

金 山 城

|

||

| 別 名 | : | 鳥峰城 |

| 所在地 | : | 岐阜県可児市兼山町兼山 |

| 築城年月 | : | 天文6年(1537年) |

| 築城者 | : | 斎藤正義 |

| 主要城主 | : | 斎藤氏・森氏 |

| 城郭様式 | : | 山城 |

| 遺 構 | : | 石垣・穴蔵跡・井戸跡・大堀切 |

| 金山城は東西480m×南北200m、標高276mにある城です

西方を大手、東方を搦手とし西方から出丸・三の丸・二の丸の構えで東・西・南面に腰曲輪をもつ城であった 天文6年(1537年)斎藤道三は東美濃を経略しようとし、斎藤正義を派遣し兼山に城を築かせ城名を鳥峰城と称した 天文17年(1548年久々利城土岐悪太郎は正義を酒宴に招き殺害し家老土岐十郎左衛門を城代として居城させた 永禄8年(1565年)織田信長は東濃諸城を攻略すると森可成に鳥峰城を与え、名も金山城と改め東濃支配の拠点とした 可成は近江宇佐山の戦いで戦死し、長可があとを継ぎ、天正11年(1583年)武田氏を滅亡させた戦功により北信濃の海津城に入った 本能寺の変が起きると東濃の諸将が一斉に反旗を翻したため長可は急遽金山城に帰り反乱諸将と討伐した 天正12年小牧・長久手の戦いが起こると長可は秀吉方として出陣したが楽田八幡林の戦いで討死し末弟の忠政が金山城主となった 慶長5年(1600年)2月忠政は信州川中島に転封となり石川光吉が金山城主となったが犬山城を本城としたため金山城は不要となり櫓・門などは犬山城へ運び金山城は廃城となった

|

|

|

|

| 三の丸門跡です。この門を過ぎると水の手二の丸へ出る | 二の丸跡です。石段を登って二の丸へ入る周囲は土累囲で二の丸門、侍屋敷、物見櫓などがあった |

|

|

|

| 二の丸物見櫓跡です。二の丸の南端に位置し敵状監視の最適地で南方に広がる丘陵に明智光秀の居城長山城、西方に中山道大田宿、東方に久々利浅間山や恵那方面が望見される | 二の門跡です |

|

|

|

| 大手門跡です。中央、大手扉の両横に潜門があり、さらに両側に袖塀を付け石塁につないでいたという | 大手門の土台石です。大手門に入り中央より右折して出口石段に出る |

|

|

|

| 大手枡形の石垣です。枡形は攻め寄せてきた敵の進む勢いを鈍らせるために設けられた正方形の平地で、普段は登城する武士達への威厳を示すためのものでここまで登ってきた武士はここで呼吸を整えながら本丸へ上るための衣紋の乱れなどを整える場でもあった | 天守台西南隅石です。長形の角石を交互に組み合わせ算木積にしたものでこれによりいっそう堅固になっている |

|

|

|

| 本丸隅櫓跡です。南面9m、東西北面8mの二階櫓で南面に石落としを備えていたという | 城址碑です。逆光で見ずらいかな |

|

|

|

| 天守跡です。天守台東端の東西21.3m、北面19m南面17.2m、西面石塁推定16.4mの平面に1.8m〜1.5mの石塁上に二層入母主殿の上に小さな望楼を乗せたもので東南面に一段低く付櫓を接続させ付櫓の西南面に数尺高い石垣の上に西に延びて袖櫓を接合させ門跡土台石より袖櫓に入り左折して付櫓の床面より梯子段を以て天守に入る仕組みであった | 袖櫓と入口です。付櫓と袖櫓の接合点の門より左折して左半分に石段から穴蔵に入る。右半分が穴蔵上部付櫓の床面へ出るようになっている |

|

|

|

| 穴蔵跡です。米・塩・火薬その他重要なものを貯蔵した所で東西10m、南北9.5m、深さ1.85mある | 井戸跡です。長さ3m、巾1m、深さ1mで底部は丸石を敷きつめ天水をためた水槽であった |

|

|

|

| 東腰曲輪跡です。搦手の重要施設本丸の最終防衛線で土塀や侍屋敷の礎石がある | 搦手門です。搦手の左近屋敷から東曲輪へ入る重要な門で丸石の礎石がある |

|

|

|

| 大手道です | 出丸跡です。東西55m、南北33mで北面は土塁で築き上げられ南面は高さ4mの石塁で築造されておりその手法は野面積みであった |

|

|

|

| 水の手です。水の手門を通り水の手に達する | 蘭丸産湯の井戸です。永録8年(1565年)秋、蘭丸が金山城で生まれ城には井戸がなくここから汲み上げて産湯に使ったとされる |

|

|

|

| 大堀切です。南北50m、巾4〜7mで搦手左近屋敷の防衛施設で峰を切り開いたものである | 信長馬休みの岩です |

|

|

|

| 可成寺です。寺内には森家にまつわる文化財が多く残されている | 森三兄弟の墓です。右が可成5男力丸、中央が可成3男蘭丸、左が可成4男坊丸です |

|

|

|

| 森家の墓です。右から可成長男可隆で敦賀天筒山合戦で討死、隣が可成の父可行、その隣が金山城初代城主三左衛門可成で近江宇佐山の合戦にて討死、左が2代城主可成2男森武蔵守長可で尾張長久手の合戦にて討死した | 常照寺です。時代劇スペシャル森蘭丸で妙向尼とわが子達の対面ロケで妙向尼(坂口良子)が仏間に長可・蘭丸・坊丸・力丸・忠政を呼び集め長可に信長から父の跡を継ぐようよう金山城を下賜されたことを伝える場面の撮影がこの寺で行われた |

|

|

|

| 森蘭丸の母堂妙公尼と蘭丸母方の祖母林新右衛門常照の墓です。妙向尼は北陸に生を受け天正8年に織田信長の石山本願寺攻撃の折両者の間に入り蘭丸を通じ和睦の成功に努力した人である | 六角堂です。お堂の中には立像の木造金泥塗の六地蔵尊が祭られていて金山城の鬼門除けとして建てられた |