不 破 関

|

||

| 別 名 | : | ー |

| 所在地 | : | 岐阜県不破郡関が原町松尾 |

| 築城年月 | : | 天武天皇元年(672年) |

| 築城者 | : | 天武天皇 |

| 主要城主 | : | ー |

| 城郭様式 | : | ー |

| 遺 構 | : | 土塁 |

| 不破関は壬申の乱後不破道の重要性から関が設置され大宝令の中に東海道の伊勢鈴鹿関、北陸道の越前愛発関とともに東海道の美濃不破関として定められ、この3つの関を三関という

延暦8年(789年)7月14日3関は突然廃止された。これは関の維持の負担が大きく長岡京、平安京の造営という大事業のためと言われている その後いつの頃か不明であるが不破関が復活するが、東山道を通行する人荷から関銭を徴収するようになった

|

|

|

|

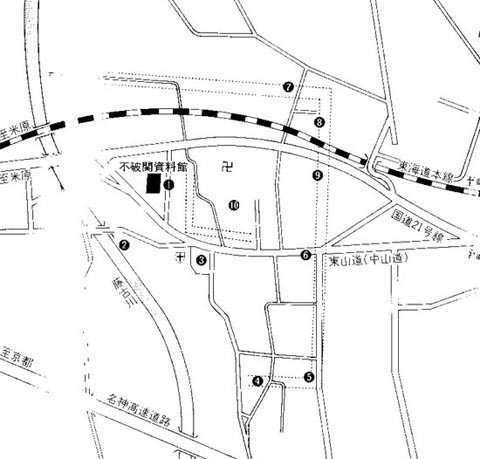

| 入口です。ここから資料館に入ります | ②不破関西城門と藤古川です。藤古川を西限として利用し、左岸の河岸段丘上に主要施設が築城されていた |

|

|

|

| ④南限の土塁跡です。南限の土塁から北限土塁まで432m、東西110mであった | ⑤不破関の鍛冶工房跡と伊勢街道跡です。ここは不破関の東南角地点にあたり重要施設であった。土塁で囲まれて内側から炉壁や鉄滓などが出土した |

|

|

|

| ⑥東山道と東城門跡です。不破関の中央を東山道が通り抜けており関の東端と西端には城門が設けられ兵士が守固していた。奈良の都での事変や天皇の崩御など国家的な大事件が起こると中央政府からの指令によって固関が行われすべての通行が停止された | ⑦不破関の北限土塁跡です。土塁の規模は東西460m、高さ2mあります |

|

|

|

| ⑩不破関庁跡です。この辺りに中心建物があったとされ、瓦屋根の塀で囲まれた約1町(108m)四方の関庁が設けられ内部には庁舎・官舎・雑舎が建ち並び、周辺土塁内には兵舎・食料庫・兵庫・望楼が建っていた | ⑩兜掛石です。壬申の乱の時、天武天皇が兜を掛けた石と言われている |

|

||

| ⑩沓脱石です。天武天皇が使用されていたと言われています |