名 古 屋 城

| ||

| 別 名 | : | 柳ヶ城・鶴ヶ城 |

| 所在地 | : | 愛知県名古屋市中区本丸 |

| 築城年月 | : | 慶長15年(1610年) |

| 築城者 | : | 徳川家康 |

| 主要城主 | : | 徳川氏 |

| 城郭様式 | : | 平城 |

| 遺 構 | : | 復元天守閣・門・堀・櫓 |

| 名古屋城は大阪方への備えとして小牧・古渡・名古屋の三候補からみずから家康が決めたといわれている

この城は加藤清正、福島正則、前田利光等北国・西国の諸大名に譜請を命じて造らせた城である 家康の9男義直が61万9千石で入封し、以後尾張徳川家の居城となった

|

本 丸 ・ 天 守 閣

|

|

|

| 表二之門です。古くは南二之門といわれていた | 表二之門と空堀です |

|

|

|

| 表一之門です。本丸追手枡形の主門を形づくるもので脇戸付櫓門であった | 西南隅櫓です。未申櫓ともいわれ重要文化財に指定されている |

|

|

|

| 東南隅櫓です。辰巳櫓ともいわれ重要文化財に指定されている、外観二層で内部は三層となっている | 東南隅櫓内部です |

|

|

|

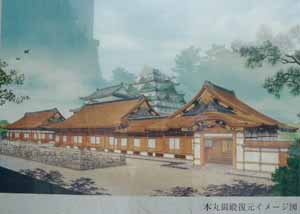

| 本丸御殿跡です | 本丸御殿復元図です |

|

|

|

| 復元本丸御殿車寄です | 復元本丸御殿ふすま絵です |

|

|

|

| 旧二之丸東二之門です。東鉄門ともいわれ重要文化財に指定されている | 東一之門升形です。東一之門は搦手門の枡形の内門で右脇小門の開戸付きの櫓門であった |

|

|

|

| 清正石です。加藤清正が運んできたといわれてきたが黒田長政の丁場であったので単なる伝説である | 天守閣です |

|

|

|

| 天守台石垣です。見事な扇勾配で清正流三日月石垣といわれている | 不明門です。多門塀の下をくぐる埋門で本丸御殿の大奥へ通じる秘門であり常に鍵がかかっておりあかずの門ともいわれる |

御 深 井 丸

|

|

|

| 鵜の首です。郭に接するところに防衛上から入り込んだ堀を設けておりこれを鵜の首という | 剣塀です。大天守閣と小天守閣を連絡する橋台は石垣を築き左右両側に土塀を設け防御とした |

|

|

|

| 御深井丸です | 乃木倉庫です |

|

|

|

| 西北隅櫓と水堀です。戌亥櫓とも清須櫓ともいわれ重要文化財に指定されている | 御深井丸の石垣です |

|

|

|

| 天守閣基礎石です | 石棺式石室です |

|

|

|

| 塩蔵跡入り口門跡です | 塩蔵構跡です。深井丸の東端にあり塩を貯蔵する蔵が建てられたためこの名がついた |

NEXT

NEXT