松 の 丸

| 松の丸には七福の庭と呼ばれる石組がある。藩祖頼宣が藩の永久の隆盛を祈念して元和7年(1621年)本丸御殿に造られた。大正12年本丸御殿跡に貯水槽設置のためこの地に移された |

|

| |

| 表坂登り口です | 松の丸櫓台です |

砂 の 丸

| 追廻門は高麗門形式で門外扉の芝に操練所があり騎射の稽古のための追廻し馬場があったのでこの名がついた |

|

| |

| 追廻門です | 砂の丸高石垣です |

|

| |

| 吹上櫓台です | 勘定門です |

西 の 丸

|

西の丸は藩主の隠居所として設けられ自然優雅を楽しむ場であった。書院や能舞台、南側には内堀を利用した紅葉渓庭園があり数寄をこらした建物が立ち並んでいた

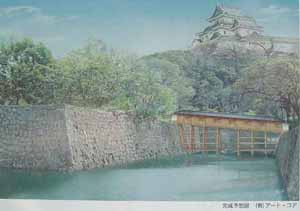

南東隅の堀上には御橋廊下を架け二の丸に通じた。明治3年(1870年)藩主が二の丸から一時移り住んだが廃藩置県で東京に移り、その後建物は破却された 後橋廊下は二の丸と西の丸を行き来するための橋で藩主とお付きの人だけが渡るために橋で屋根を設け外から見えないよう部屋のような造りとなっていた 鶴の渓は東方二の丸切手門から西方砂の丸鶴の門にいたる一帯の渓谷の総称である。また、南側石垣上に山吹が繁茂していたので山吹谷ともいわれた 藩主浅野公がここで鶴を飼育していたのでこの名がついた 西の丸庭園は徳川頼宣が西の丸御殿に築造したものである |

|

| |

| 西の丸です | 西の丸庭園入口です |

|

| |

| 御橋廊下です | 御橋廊下想像図です |

|

| |

| 鶴の門です | 鶴の渓です |

天守・本丸・帯曲輪・本丸御殿

天守・本丸・帯曲輪・本丸御殿