江 戸 城

|

||

| 別 名 | : | 千代田城 |

| 所在地 | : | 東京都千代田区 |

| 築城年月 | : | 長禄元年(1457年) |

| 築城者 | : | 太田道灌 |

| 主要城主 | : | 徳川氏 |

| 城郭様式 | : | 平山城 |

| 遺 構 | : | 櫓・石垣・堀 |

| 江戸城は鎌倉公方足利持氏とそれに反抗した古河公方足利利成が関東で争い鎌倉公方に属した扇谷上杉定正の重臣太田資清とその子資長(道灌)に命じ築城させた

道灌は主君扇谷上杉定正に謀殺され、その死後扇谷上杉氏は急速に力を失い江戸城は北条氏の城となるが豊臣秀吉の小田原征伐により北条氏が滅びると徳川家康が入封し、築城工事は大事業として延々と続き日本一の城となった |

|

| |

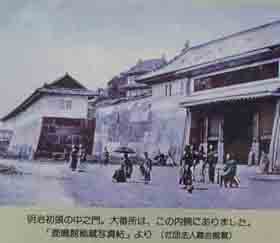

| 大手門です。桝形門作りで江戸城の正門でこの門の警備は10万石以上の譜代大名の担当であった | 大手門の古絵図です |

|

| |

| 大手門の高麗門です。ここで入園票を貰います(無料)。荷物は検査されますよ | 大手門渡櫓門です |

|

| |

| 大手濠です | 城門跡です。大手門を入ると直ぐにあります |

|

| |

| 同心番所です。番所とは警備の詰所のことで百人番所、大番所とこの同心番所が残っている。城の奥の番所ほど位の高い役人が詰めており、ここは同心が詰め登城する大名の供の監視に当たっていた | 同心番所の古絵図です |

|

| |

| 百人番所です。本丸と二の丸へ通じる要所である大手三の門の前に設けられた番所で鉄砲百人組と呼ばれた。甲賀組、伊賀組、根来組、二十五組の4組が昼夜交代で詰め各組には同心100人ずつ配備されていた | 本丸の石垣?です |

|

| |

| 天神濠付近の門跡です | 天神濠です |

|

| |

| 諏訪の茶室です。江戸時代には吹上地区にありました | 白鳥濠です |

|

| |

| 汐見坂です。本丸と二の丸をつなぐ坂道でその昔は今の新橋から皇居前広場の近くまで日比谷入江が入り込みこの坂から海を眺めることができた | 汐見坂古絵図です |

|

| |

| 汐見坂門跡です | 大奥跡です |

|

| |

| 天守台の内側です | 本丸跡古絵図です |

|

| |

| 天守台石垣です | 桃華楽堂です |

|

| |

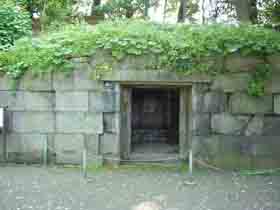

| 石室です。抜け穴とか金蔵とか諸説があるが大奥上納戸の脇に位置しているため火事などの際に調度品を非難させた所を考えられている。内部広さは20m2で天井には長い石の板が使われている | 富士見多聞です。石垣の上に建造された建物で大量の武器が保管され敵が来襲した時はここの武器を取り出し、格子窓を狙撃できる構造となっている |

|

| |

| 午砲台跡です | 松の廊下跡です。浅野長矩が吉良上野介への刃傷事件のあったところで廊下に沿った襖戸に松と千鳥が描かれていたのが名前の由来で江戸城内で2番目に長い廊下で畳敷きの立派なものだった |

|

| |

| 書院(中雀)門跡です | 書院(中雀)門古絵図です |

|

| |

| 富士見櫓です。江戸城には19の櫓があったが今は伏見櫓・桜田二重櫓とこの富士見櫓の3つが残っている。唯一の三重櫓で明暦の大火で焼失した天守閣の代用としても使われ将軍が両国の花火や品川の海を眺めたといわれている | 中之門です |

|

| |

| 大番所です。中之門の側に設けられ他の番所よりも位の高い与力・同心によって警備されていた | 大番所古絵図です |

|

| |

| 二の丸古絵図です | 大手三の丸古絵図です |

内濠周辺の史跡

内濠周辺の史跡