会 津 若 松 城

|

||

| 別 名 | : | 霧ヶ城・黒川城 |

| 所在地 | : | 福島県会津若松市追手町 |

| 築城年月 | : | 至徳元年 |

| 築城者 | : | 蘆名直盛 |

| 主要城主 | : | 芦名氏・蒲生氏・上杉氏 |

| 城郭様式 | : | 平城 |

| 遺 構 | : | 天守閣、堀、石垣 |

| 会津若松城は陸奥を代表する名城である

会津守護蘆名氏により築かれた黒川城を伊達政宗が奪取したが、天正18年(1590年)8月豊臣秀吉が黒川城に入り奥羽仕置きが発令され、蒲生氏郷を会津に封じ、氏郷は七層の天守閣を築き城郭は甲州流の縄張りを用い整備し、名を若松城と改めた 慶長3年(1598年)上杉景勝が春日山城から120万石で封ぜられ、城を大改修した 慶応4年(1868年)8月、松平容保は新政府軍の来襲に対し篭城し、1ヶ月の激戦の末9月22日開城した

|

天 守・本 丸・帯 曲 輪

| 天守台は内部に二階の地下室(穴蔵)を設け篭城戦に備え塩を貯蔵し売井戸という井戸を掘っていた

天守は七重天守とも言われているが、実際は5層7重天守であったと思われる 当初大手は東にあり大手から帯曲輪を半周して鉄門に入る仕組みであったが、加藤氏の時代には縄張りが変更され太鼓門が大手である北出丸から本丸に入る虎口となった |

|

| |

| 本丸北側にある三岐堀です | 太鼓門跡にある遊女石です |

|

| |

| 太鼓門です。北出丸から本丸に通じる大手門で多聞櫓が建てられて、胴の経1.8mの大太鼓を備え藩主の登城や非常事態等に使用されていたので太鼓門と呼ばれていた | 西中門(弓門)です |

|

| |

| 鐘撞堂です。時守を置いて昼夜時刻を城下に報じていた堂です | 鐘之櫓(北西櫓)です |

|

| |

| 天守閣です | 天守閣です |

|

| |

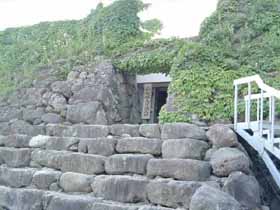

| 天守閣への入口です。本丸から天守へは地下2階の石垣に開けられた出入口で結ばれていた | 中央手前の山が飯盛山です |

|

| |

| 帯曲輪です | 蔵跡と水路跡です。この蔵によって北出丸・西出丸方向から直接鉄門が見えないようになっていた。この二棟の蔵は兵器蔵といわれている |

|

| |

| 月見櫓です。二重の塗込櫓で武器が収めれらていた所であるが、城内からの月見の場所として絶好の櫓でもあったことからこの名が付いた | 茶壷櫓です。櫓内には貴重な茶器が収められていたのでこの名が付いた |

|

| |

| 東櫓(弓櫓)です | 本丸です |

|

| |

| 藩主の居間跡・表御座跡です | 主御居間の庭跡です |

|

| |

| 奥御殿跡です | 奥御殿跡の庭跡です |

|

| |

| 大広間跡です | 長局跡です |

|

| |

| 対面所跡です | 菅野国老殉節碑です |

|

| |

| 本丸埋門・蒲生時代の表門です。天守閣の北東にあり本丸御殿の北側から本丸帯郭に通じる桝形の城門であった。他の門に比較して低い門構えで埋門の形態となっていた。築城当初は表門であったが改築後裏門となった | 武者走りです。太鼓門の渡り櫓や帯郭の石垣の上への昇降が容易にできるように左右に分かれた石段が設けられている |

|

| |

| 馬洗石です。本丸南側土手寄りに藩公が馬術を稽古すため馬場があった。この石は馬の口洗いのために用いられたといわれている | 御三階です。密議を行う場所として使われていた |

|

| |

| 井戸です | 帯曲輪と本丸を分ける石垣です |

|

| |

| 蒲生・上杉時代の本丸正門にあたる廊下橋と廊下橋門虎口です | 廊下橋です |

|

| |

| 廊下橋門です | 五軒丁堀です |

|

| |

| 本丸東面の高石垣です | 天守台石垣です |

会津若松城2 NEXT

会津若松城2 NEXT

会津若松城3 NEXT

会津若松城3 NEXT

会津若松城4 NEXT

会津若松城4 NEXT