会 津 若 松 城 周 辺 史 跡

| 飯盛山 |

|---|---|

| さざえ堂 |

| 宇賀神堂 |

| 戸ノ口堰洞穴 |

| 旧滝沢本陣 |

| 阿弥陀寺 |

| 興徳寺 |

| 松平家墓所 |

| 天寧寺土塁・甲賀町口門 |

| 周辺史跡 |

飯 盛 山

|

| |

| 飯盛山入口です。右には有料ですがスロープコンベアがあり足に自信が無い方はお勧めです | 会津藩殉難烈婦の碑です。戊辰戦争で自刃、戦死した婦女子二百余名の霊を弔うため建てられた |

|

| |

| 吉田伊惣次氏篤志の碑です。飯盛山で自刃した白虎隊士の屍は戦後風雨にさらされていたが吉田氏が夜ひそかに遺体を飯盛山と妙国寺に仮埋葬した | 少年武士慰霊碑です。白虎隊士と同じ年齢で県内各地・新潟・栃木・京都で戦い戦死した会津藩少年武士の慰霊碑です |

|

| |

| 飯盛山で自刃した白虎隊士19人の墓です | 会津の各地で戦い亡くなった白虎隊士31名の墓です |

|

| |

| 白虎隊士とともに若松城の篭城戦に参加し白虎隊を共に奮然死闘した美濃国郡上藩の慰霊碑です | 飯沼貞雄翁の墓です。白虎隊士自刃者唯一人の蘇生者で、白虎隊の実録もこの飯沼氏によって知ることができた |

|

| |

| 白虎隊士自刃の地です。白虎隊士像がのぞんでいる方向に会津若松城です | 白虎隊士自刃の地より会津若松城方面です。中央の森に城が見えます。思ったより遠いです |

さ ざ え 堂

|

さざえ堂。正しくは円通三匝堂といい、寛政8年(1796年)若松実相寺の郁堂和尚が考案した建物で、六角3層の形がさざえに似ていることからこの名がついた

高さ16.5mで最下部の直径が6.3mで正面から入ると右回りにスロープで登り頂上を越えると左回りのスロープとなって背面の出口となる 特色は「上りも下りも階段がない」、「一度通った所は二度通らない」 この建物は会津の人が西国三十三観音に詣でなくてもご利益を受けられるようにと西国三十三観音を祀った観音堂で1度入ると巡礼を終えたことになる。参拝者の混乱を避けるためこのような建て方をしたという |

|

| |

| さざえ堂です | さざえ堂です |

宇 賀 神 堂

|

宇賀神社は寛文年中(1661〜72年)も建立され、三代藩主松平正容が弁財天像と共に五穀の神、宇賀神をも奉納された

堂には飯盛山で自刃した白虎隊19士の霊像が安置されている |

|

| |

| 宇賀神堂です | 白虎清水観音です |

戸 ノ 口 堰 洞 穴

|

戸ノ口堰洞穴は白虎隊士中2番隊が戸ノ口原に布陣している三方軍応援のため派遣されたが、敗れ飯盛山へ退却したとき敵の目をさけるためくぐり抜けた洞穴といわれている

この洞穴は元和年間猪苗代湖の水を会津地方に引くために作られた用水道である |

|

| |

| 戸ノ口堰洞穴です | 戸ノ口堰洞穴です |

旧 滝 沢 本 陣

|

旧滝沢本陣は江戸への主要な街道であった旧白河街道筋に位置し会津藩主参勤の滝沢峠越えに備えられ延宝年間(1673〜1680年)に滝沢組郷頭であった横山家に設けられた

以後歴代藩主の参勤交代、領内巡視、藩祖公を祀る猪苗代・土津神社への参詣に際し休憩所として使用された 戊辰戦争では大本営となり慶応4年(1868年)8月22日藩主松平容保が白虎隊士中2番隊に敵を迎え撃つべく戸ノ口原への出陣を命じた所でもある |

|

| |

| 旧滝沢本陣です | 御次之間です |

|

| |

| 歴代藩主使用の厠と湯殿です | 歴代藩主使用の湯殿です |

|

| |

| 歴代藩主使用の厠です | 戊辰戦争での刀疵です |

|

| |

| 戊辰戦争での弾痕です | 戊辰戦争での弾痕です |

|

| |

| 御入御門です | 名子屋です。中世期に一般農民より下位に置かれ労役を主家いて提供していた農民を名子といい住んでいた家を名子屋といった |

阿 弥 陀 寺

|

阿弥陀寺は慶長8年(1603年)良燃が開山した

戊辰戦争後会津藩戦死者の遺骸は西軍の命で放置されたまま触ることを許されなかったが、翌2年2月に阿弥陀寺と長命寺に限られ1300の遺骸が埋葬された ここの本堂は「御三階」と呼ばれ鶴ヶ城本丸内にあったものを移築され、本堂として使用された 内部は4階で秘密の会議が行われたといわれている 境内には斉藤一の墓があります。この斉藤一は壬生浪士組のちの新選組に参加し副長助勤、三番隊隊長として活躍。沖田総司、永倉新八とならぶ剣客であった 鳥羽伏見の戦いを経て会津若松城下に入り負傷した土方歳三に代わって新撰組隊長となり会津戊辰戦争を戦った |

|

| |

| 御三階です | 斉藤一の墓です |

興 徳 寺

|

興徳寺は弘安10年に創建された寺である。戊辰戦争では本堂が焼失した

豊臣秀吉が奥羽仕置きの際この寺を庁舎とした ここには蒲生氏郷の墓があり、遺髪が埋葬されている。この五輪塔には空・風・火・水・地と刻まれている。万物の構成要素、宇宙の元素を表現したもの |

|

| |

| 蒲生氏郷の墓です | 蒲生氏郷の辞世の句です |

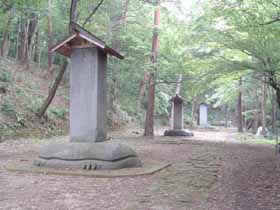

松 平 家 墓 所

|

松平家墓所は松平家2代から9代の墓がある。明歴3年(1657年)正之の長子正頼死去のときに開かれ保科松平家の墓所に定められたと言われている

2代正経は仏式で3代正容から9代容保までは神道となっている 藩主の家族が西之御庭・中之御庭に埋葬されている |

|

| |

| 9代松平容保の墓です | 3代松平正容の墓です |

|

| |

| 松平家の墓です | 墓です |

天 寧 寺 土 塁・甲 賀 町 口 門

|

天寧寺土塁は蒲生氏郷が会津に入部し、文禄元年(1592年)若松城の改築に着手した際に築造されたといわれ、若松城の追手として最重要地点であった

甲賀町口門。ここを界として内側を侍屋敷、外側を町民の住居としていた。郭内と郭外の間には土塁が築かれ外堀をめぐらしていた |

|

| |

| 天寧寺土塁です | 甲賀町口門跡です |

周 辺 史 跡

|

| |

| 西郷頼母屋敷跡です | 会津武家屋敷です |

|

| |

| 西軍墓地です。旧東明寺の境内にあり、鶴ヶ城包囲戦で戦死した新政府軍兵士を祀っている | 清水屋旅館跡です。ここには吉田松陰、土方歳三等多くに歴史的人物が訪れた清水屋旅館跡です |

|

| |

| 渋川問屋です | 新選組屯所です |

|

| |

| 天寧寺と興津城入口です | 会津若松駅にある白虎隊像です |

会津若松城1 NEXT

会津若松城1 NEXT

会津若松城2 NEXT

会津若松城2 NEXT

会津若松城3 NEXT

会津若松城3 NEXT